Au programme :

Après avoir été englouti dix mois sur douze depuis l'élévation de l'ancien barrage, Philae était menacé de disparition complète avec le remplissage complet du lac Nasser. Des travaux gigantesques ont eu lieu pour démonter les monuments et les reconstruire sur une île voisine où ils seront visibles toute l'année.

|

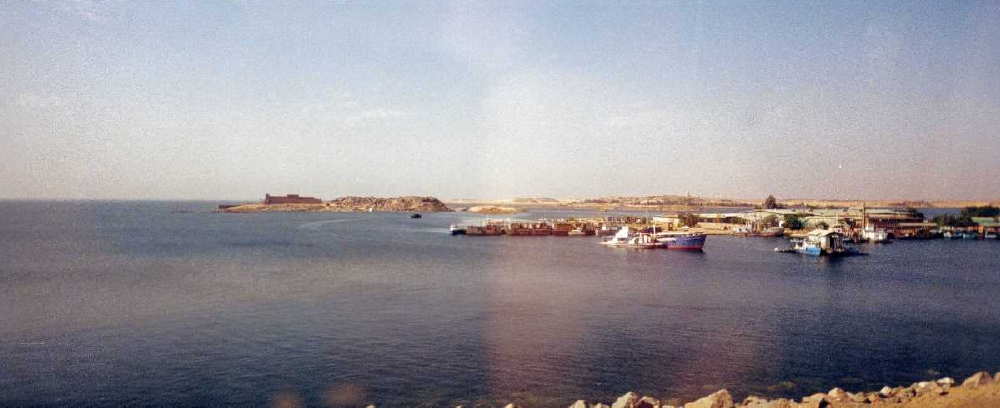

Pour accéder à ces monuments, on doit emprunter un batardeau qui nous emmène jusqu’à son nouvel emplacement. |

|||

|

Les monuments de l'île sont tous tardifs. L'île était considérée autrefois comme la porte de l'Égypte et elle apparaissait comme une oasis dont la verdoyante végétation tranchait avec les couleurs crues du désert alentour. Le christianisme n'est venu que difficilement à bout des cultes paiens locaux et, au VI siècle, encore, les tribus nubiennes se rendaient sur le site pour y adorer les vieilles divinités pharaoniques. |

|

|||

| A un point de débarquement situé au sud

se trouve le pavillon de Nectanébo. On remarque

ici les chapiteaux des colonnes corolles de fleurs avec

un dé par-dessus, lequel porte lui-même sur ses quatre

faces le visage triangulaire d'Hathor muni d'oreilles de

vache. Ce visage et sa couronne dessinent en même temps

l'instrument favori de la déesse, le sistre. Hathor est

l'épouse du dieu Horus elle est assez étroitement liée

à Isis.

Le temple d'Isis. C'est le temple principal de l'île et il se situe d'ailleurs au milieu du site. Il est consacré à la déesse-mère Isis et à son fils Harpocrate ( Horus l'enfant). La statue d'Isis quittait périodiquement son temple de Philae pour être transportée dans une barque sacrée vers l'île voisine de Biggeh, afin de visiter son époux, Osiris, enterré dans l'abaton situé sur cette île. Dans le périmètre sacré de l'abaton, que nul humain ne devait fouler (prêtres mis à part) reposait en effet Osiris, à l'ombre d'un bosquet. Beaucoup de villes égyptiennes réclamaient l'honneur d'abriter le corps ou au moins une partie du corps d'Osiris, mais les deux plus fameux tombeaux du dieu étaient Abydos et Biggeh. Le temple est essentiellement d'époque ptolémaïque, mais son schéma est un peu plus complexe que celui d'autres temples de cette époque. En fait, cela vient de ce qu'il est bien conservé et qu'on y voit des éléments disparus ailleurs. On trouve ici des propylées de vastes dimensions, un premier pylône, une cour centrale avec un mammisi (ou maison de la naissance) et un portique, un second pylône, la salle hypostyle et l'ensemble du temple couvert. |

||||

|

Deuxième pylône. Il se dresse un peu en oblique par rapport au premier pylône et l'axe du temple s'incurve avec lui. Avec 12 m de hauteur et seulement 32 m de large, il est presque d'un tiers plus petit que le premier. Ses reliefs et ses gravures représentent le roi Ptolémée XII faisant des offrandes aux divinités du temple. |

|||

| Le Kiosque de Trajan est

un des monuments les plus élégants de tous ceux qu'on

visite sur l'île ; c'est une petite construction

comportant quatorze colonnes avec de beaux chapiteaux.

Les processions qui se rendaient sur l'île accostaient

là et passaient sous ce kiosque. On ne peut pas s’empêcher d’évoquer le temps, aboli, où le temple souffrait de l'eau qui le recouvrait, mais ou on pouvait se promener en bateau parmi les monuments et glisser lentement près des sommets des pylônes ou des chapiteaux du kiosque de Trajan. |

|

|||

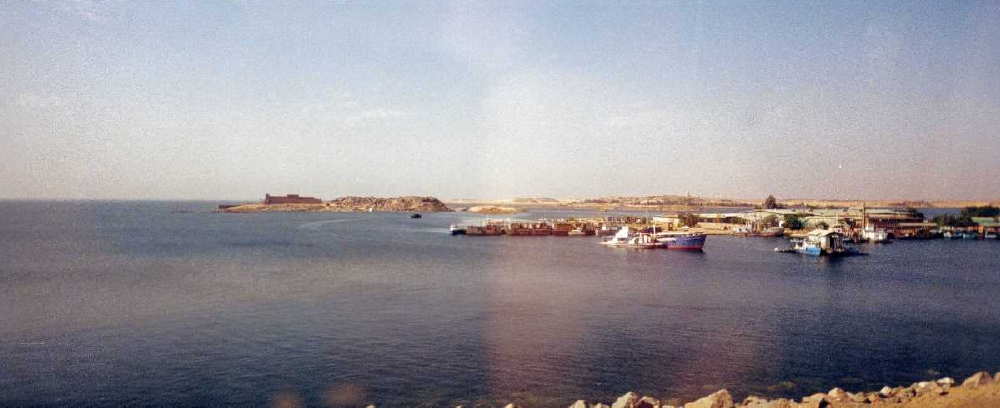

Le 9 janvier 1960, à 6 km au sud de l'ancien barrage, on entreprit la construction du Sadd el-Ali (" Haute Digue ") ; le 15 janvier 1971, celui-ci fut inauguré par le président Sadate. Des firmes d'Allemagne de l'Ouest conçurent les plans du barrage qui furent par la suite repris et modifiés par l'URSS.

Par suite de l'élévation de l'eau de 121 m à plus de 1 83 m au-dessus du niveau de la mer, toute la population nubienne dut être installée plus au nord. Dans le cadre d'une action de l'UNESCO de grande envergure, on transporta en des lieux plus sûrs, après les avoir démontés, les monuments nubiens les plus importants qui dataient de diverses périodes de l'histoire égyptienne et que la montée eaux menaçait mortellement. Mais plus d'un monument ne put être sauvé et fut englouti sous le lac ; de même, de nombreux sites rapidement fouillés doivent être considérés comme perdus à jamais.

Le Haut-Barrage, montagne artificielle, est long de 3 600 m à son sommet et a une épaisseur de 980 m à la base. Au sommet, qui est à 111 m de haut, la largeur est de 40 m. Quand le lac de retenue Nasser sera entièrement rempli, le plan d'eau atteindra les 183 m de haut. Le lac sera long de quelque 500 km, large en moyenne de 10 km.

La surface cultivable doit être accrue de plus d'un tiers grâce à ce barrage et l'irrigation sera assurée pour toutes les régions cultivées jusque là. On veut d'autre part largement accélérer l'industrialisation de l'Égypte grâce à l'accroissement de la production d'électricité qui atteindra 1 0 milliards de kilowatts-heure par an. La digue sert en outre de protection contre les crues excessives.

D'un autre côté, le barrage et le lac de retenue entraînent également avec eux des inconvénients dont il faut cependant prendre son parti. C'est ainsi que le barrage arrête les masses limoneuses qui servaient jusque là d'engrais naturel pour les champs égyptiens, Dans le Delta, le dépôt de limon diminue, ce qui a pour conséquence de faire régresser les terres cultivables. L'industrie de la poterie et de la brique y perdent leur matière première. Des sceptiques avancent enfin l'argument selon lequel, en cas de fissure dans le barrage, les 157 milliards de mètres-cubes d'eau retenus pourraient représenter un danger mortel pour l'Égypte entière.

En aparté, Régis a réussi à immortaliser cette image insolite où un camion plein de chameaux passait au moment où nous nous sommes arrêté sur le barrage !! Bravo à cet excellent reporter.

Sur le chemin du retour à Assouan, nous nous arrêtons dans une fabrique de Papyrus fait main.

Les papyrus poussaient jadis en Egypte, particulièrement dans le Delta et dans les régions marécageuses ; ils étaient innombrables et d'excellente qualité. La tige à section triangulaire pouvait atteindre jusqu'à six mètres et était coiffée d'une ombelle. Stylisé, il formait le sceptre des déesses. Il a aussi servi de modèle à plusieurs sortes de colonnes de pierre qui soutenaient le toit des temples et des tombes ; les fourrés de papyrus étaient d'autre part le cadre de chasse très prisées ; enfin, on n'ignore pas que ses usages pratiques étaient multiples (fabrication de bateaux, cordes, nattes, corbeilles et sandales ; extraction de jus). Mais l'utilité première du papyrus est d'avoir fourni un excellent support pour l'écriture. Les Grecs l'ont appelé papyros (d'où vient papier), sans doute en modifiant légèrement son nom égyptien qui devait être papourô, " le royal " ; ce dernier mot s'explique par le fait que la fabrication des papyrus était un monopole royal en Egypte.

On coupait la tige du papyrus en tronçons longs au maximum de 50 cm puis on délitait ceux-ci en lamelles qu'on écrasait avec un marteau pour les aplatir ; ces lamelles étaient disposées côte à côte en deux couches perpendiculaires et humidifiées avant d'être à nouveau battues et ainsi collées ensemble ; les feuillets étaient alors réunis entre eux pour former un rouleau. Un rouleau normal de papyrus comportait dans les vingt feuillets. Le plus long rouleau connu a 40 mètres. On écrivait souvent des deux côtés (le recto correspond aux fibres horizontales et forme l'intérieur du rouleau). Les Grecs puis les Romains apprirent à connaître le papyrus en Egypte et le répandirent un peu partout, mais il ne put vaincre la concurrence du parchemin (le cuir étant plus courant que cette plante exotique) et fut supplanté par celui-ci à partir du 111 siècle après J.-C., en Egypte même.

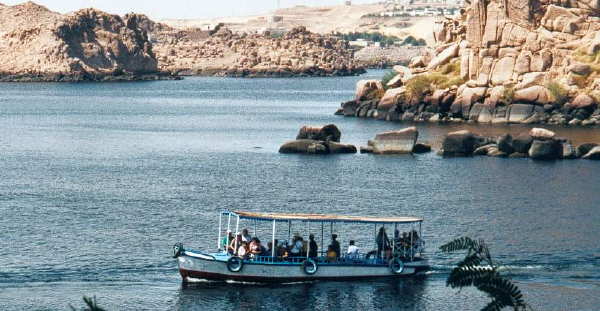

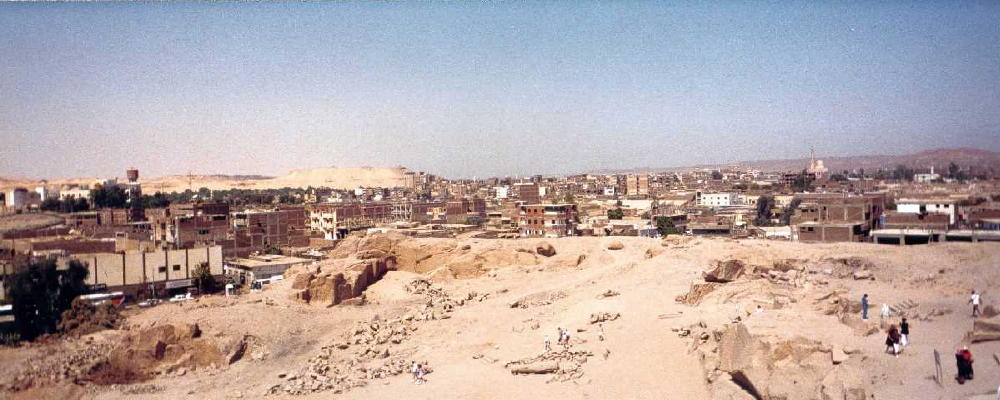

C'est là que se trouve le célèbre obélisque inachevé avec sa face inférieure qui n'a jamais été détachée du rocher originel. Le monument a une longueur de 41,75 m (surpassant celle des autres obélisques connus) et un poids de 1170 tonnes. On ne reconnut que trop tard les fissures qui menaçaient la pierre et qui mirent fin au travail entrepris prématurément.

| Sur cet obélisque, on pourra étudier les techniques de travail des anciens tailleurs de pierre égyptiens. La face externe de la pierre était d’abord attendrie, fendue et grossièrement polie par échauffement et aspersion d'eau. Puis les lignes de séparation étaient dessinées et, tout le long de celles-ci, on aménageait dans la roche des entailles larges de 0,75 m au moyen de marteaux à tête de diorite. C'est ainsi qu'on commençait à détacher deux autres côtés et la pointe de l'obélisque. Par la suite, il fallait détacher le dessous de l'obélisque dans toute sa longueur et enlever finalement l'ensemble à l'aide de coins de bois et de poutres que l'on introduisait dans les entailles et que l'on arrosait pour les faire gonfler et faire sauter la roche. Malgré des calculs précis, des inexactitudes légères pouvaient se révéler lors de cette difficile entreprise technique ; on peut en constater sur beaucoup d'obélisques : ainsi, la pointe du pyramidion ne correspond pas exactement au centre de la base, des renflements légers apparaissent au milieu du corps (entasis), les arêtes sont légèrement décalées par rapport à l'axe de l'obélisque. |  |

L'obélisque achevé était ensuite roulé sur les côtés hors de sa fosse, tiré dans le sens de la longueur sur des glissières et, à l'aide de rouleaux et de poutres ou sur des traîneaux, transporté jusqu'à un point d'embarquement. Là, on le posait la plupart du temps transversalement à la voie d'eau, on amenait par-dessous un bateau chargé de lest qui, après retrait du lest, remontait et soulevait l'obélisque (on pouvait obtenir le même effet en augmentant le niveau d’un canal ou avec l'inondation). Enfin, on plaçait le monument correctement sur le bateau. Lors du transport des obélisques d'Hatchepsout, ceux-ci se trouvaient l'un derrière l'autre sur des bateaux de transport. Les bateaux étaient longs de 82 m.

Après ces nombreuses visites, nous retournons au bateau pour faire croisière jusqu’à Esna. L’après-midi est libre et nous permet une nouvelle fois de nous dorer la pilule au soleil avec un bon bouquin. Enfin arrive l’occasion de mettre nos costumes traditionnels (en fait, il s’agit de costumes pour les bons touristes que nous sommes !).

La soirée est organisée de jeux divers et variés entre 3 groupes : les 2 groupes de français et le groupe d’allemand (un peu bruyant à mon goût). Pour vous donner un ordre d’idée des animations : concours de danse du ventre pour les filles,…on s’arrêtera là, c’était le meilleur !

Nous passons donc une agréable soirée, genre la " bande du splendid " dans les " Bronzés ", en l’arrosant de vin blanc égyptien avec l’équipe de toujours…

De gauche à droite, Geneviève, Michel, Christelle, Sophie, moi-même, Régis, Véro

| << Retour au sommaire |